L’Università in esilio: i campi universitari di internamento in Svizzera, 1943-1945

Durante la seconda guerra mondiale, dopo l’armistizio dell'8 settembre 1943, molti studenti militari italiani, come anche tanti civili, ripararono in Svizzera per evitare di consegnarsi all’esercito nazista che stava invadendo il paese. Non erano prigionieri di guerra né internati, ma profughi in fuga da un paese al collasso, definiti in un primo momento "rifugiati militari" dal Consiglio federale elvetico che voleva facilitarne l'espulsione legale, e poi infine accolti nel paese, vista l’impossibilità di controllare i valichi di frontiera e la crescente solidarietà della popolazione locale. Tra ottobre e novembre 1943 venne distribuito loro un questionario che rivelò la presenza di circa 1000 studenti e 120 laureati a cui si volle permettere di proseguire gli studi, come era già accaduto per i rifugiati dalla Polonia e dalla Francia nel 1940 e nel 1942.

L’organizzazione dei campi universitari

Per permettere l’organizzazione di questa grande opera di assistenza venne costituito a Losanna, con il supporto del Fonds Européen de Secours aux Étudiants (FESE), un Comité d'Aide aux Universitaires Italiens en Suisse, guidato da Plinio Bolla, vice presidente del Tribunale Federale di Losanna, e Gustavo Colonnetti, ex docente del Politecnico di Torino fuggito anche egli in Svizzera. Constatata la difficoltà di far iscrivere gli studenti alle università esistenti, si decise di istituire dei campi universitari a regime paramilitare vicino alle università della Svizzera francese, visto anche che il francese era la lingua straniera più conosciuta dagli studenti italiani. Un’apposita commissione, composta da docenti svizzeri e italiani, selezionò gli studenti attraverso prove orali sulle materie del loro piano di studi, dal gennaio 1944, furono aperti campi universitari presso le università di Ginevra (Economia e Giurisprudenza), Losanna (Ingegneria e Architettura), Friburgo (materie umanistiche) e Neuchâtel (con studenti di varie materie), sotto la supervisione del tenente colonnello Max Zeller, che selezionò per ogni campo un rettore accademico, un docente universitario responsabile e un comandante militare (chef des études), secondo una struttura piramidale tipica degli organismi militari. Furono ammessi circa la metà degli oltre 1000 richiedenti e altri campi furono successivamente aperti nelle montagne dell'Oberland bernese, a Huttwil e a Mürren, permettendo così di accogliere oltre metà degli studenti esclusi dalla prima tornata. Fra questi, il Campo Universitario Italiano di Losanna fu il maggiore e divenne un punto di riferimento grazie all’impegno di Colonnetti, che ne divenne rettore reclutando docenti di spicco, organizzando conferenze e attività culturali e istituendo il Centro studi per la ricostruzione italiana presieduto da Luigi Einaudi insieme a lui. Nonostante le difficoltà derivate dalla diversa provenienza degli studenti, si cercò di garantire la serietà del percorso di studi, adottando una soluzione che garantisse anche il valore legale degli esami una volta rientrati in Italia: la presenza nella commissione d'esame svizzera di un docente italiano. Fu così possibile stabilire l'equivalenza dei programmi e tradurre la nota svizzera nel voto italiano, permettendo il riconoscimento degli esami sostenuti al rientro in Italia, dopo la chiusura dei campi universitari tra maggio e giugno 1945.

I documenti nella Biblioteca e negli Archivi Storici Bocconi

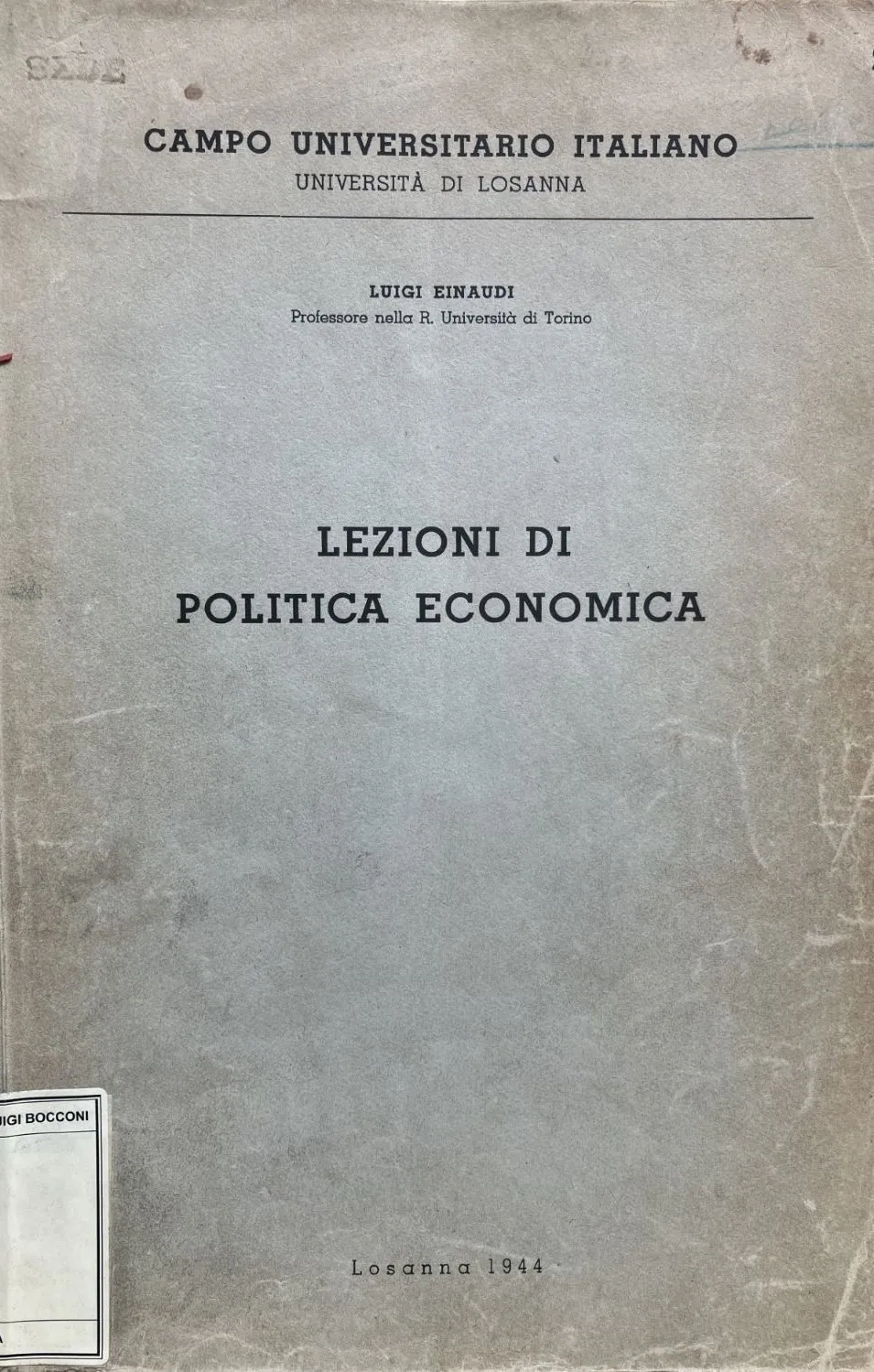

Nella Biblioteca dell’Università Bocconi si conservano 34 dispense pubblicate dal FESE in gran parte relative a corsi tenuti nel campo universitario di Ginevra a cui parteciparono 200 studenti e a cui collaborarono eminenti giuristi fra cui Francesco Carnelutti (che aveva insegnato Diritto Industriale dal 1909 al 1912 in Bocconi), Donato Donati, Alessandro Levi, Piero Sacerdoti e Vittorio Tedeschi, e illustri economisti, come Luigi Einaudi (rifugiato civile in Svizzera dal 26 settembre 43 e a Ginevra dall’ottobre 44), ma anche Gustavo Del Vecchio, che era stato docente e rettore in Bocconi e poi decaduto per effetto delle leggi razziali, e non ultimo Amintore Fanfani. Ariberto Mignoli, che poi sarebbe stato a lungo docente in Bocconi e fondatore della Rivista delle Società, redasse due dispense durante la sua esperienza come assistente al campo universitario di Ginerva: una assieme a Pietro Chiovenda e Vittorio Gattinara sulla base del corso di Alessandro Levi, integrata con il ricorso ad altri testi, l’altra sulla base del corso di Georges Sauser-Hall, sempre con il supporto di altri testi. Altri assistenti che redassero dispense furono Vittorio Paretti sulle lezioni di Del Vecchio e Giuseppe Salto (laureato in Bocconi con Libero Lenti nel 1940/41) sulla base delle lezioni di Edouard Folliet.

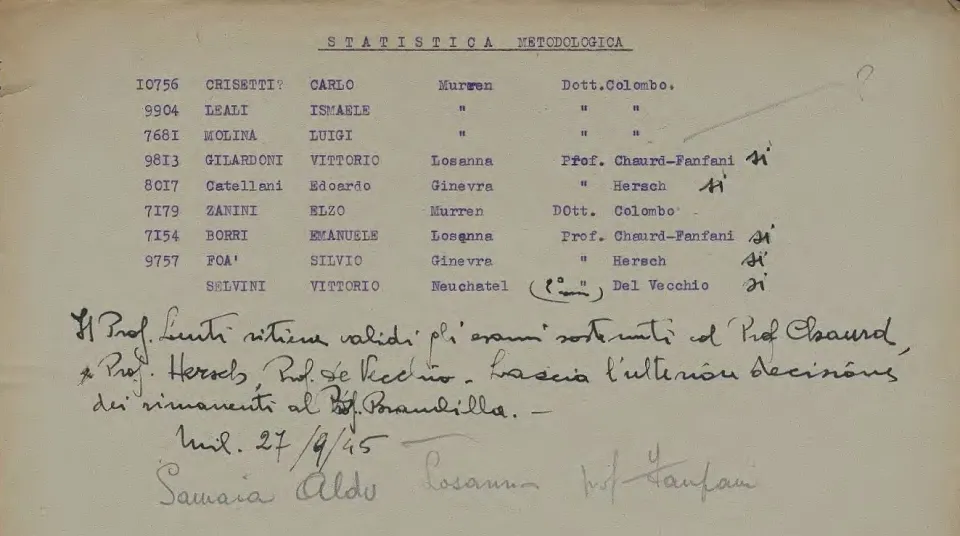

Negli Archivi storici Bocconi è poi conservata la documentazione sugli esami sostenuti dagli studenti dell’Ateneo presso i campi di Huttwil e Mürren (Fondo Buste AB, Fascicolo Esami Svizzeri convalidati sostenuti da nostri studenti residenti provvisoriamente in Svizzera durante gli eventi bellici). Oltre alla corrispondenza tra il campo universitario italiano di Huttwil, l’Università Bocconi e il Ministero degli Affari Esteri dal 1944 al 1945, il fascicolo contiene l’elenco dei nominativi degli studenti residenti provvisoriamente in Svizzera in quel periodo.

Al termine della guerra, riacquistata la democrazia e rientrati gli studenti, al Consiglio accademico fu infatti affidato il compito di stabilire la validità degli esami sostenuti in Svizzera. Dopo un acceso dibattito, il Consiglio di Facoltà scelse di assegnare ai singoli docenti il compito di accertare, tramite colloquio, l’effettiva preparazione dei reduci dai campi universitari svizzeri.

Gustavo Colonnetti (Fonte: Wikimedia)

Dispensa delle lezioni di Luigi Einaudi (Fonte: Biblioteca Bocconi)

Particolare dai verbali di riconoscimento degli esami sostenuti (Fonte: ASBOC)